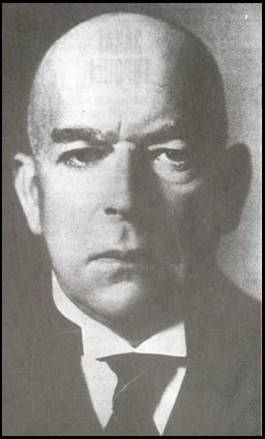

Освальд Шпенглер (1880 –

1936)

Избранные места из книги

«Закат Европы»

(1918)

Он сказал: довольно

полнозвучья,

—

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших

сил.

О. Мандельштам

"Древний

мир — Средние века — Новое время'' — вот та невероятно скудная и лишенная смысла схема, чье абсолютное

владычество над нашим историческим сознанием постоянно мешало правильному

пониманию подлинного места, облика и, главным образом, жизненной длительности

той части мира, которая сформировалась на почве Западной Европы со времени

возникновения германской империи, а также ее отношений к всемирной истории,

т.е. общей истории всего высшего человечества.

Будущим культурам покажется совершенно невероятным,

что никогда даже не было подвергнуто сомнению значение этой схемы, с ее наивной

прямолинейностью, с ее бессмысленными пропорциями, этой схемы, от столетия к

столетию все более и более теряющей всякий смысл…

* * *

Этот взгляд на вещи не лишен комической

стороны. Во всех других областях живой природы мы допускаем право выводить из

каждого отдельного явления тот образ, который лежит в основе его существования,

будь ли то путем опыта, или интуитивного восприятия внутренней сути. Мы знаем,

что жизненные явления животного и растения позволяют делать аналогичные

заключения по отношению к родственным видам, что во всем живущем царит

таинственный порядок, не имеющий ничего общего с законом, причинностью и

числом, и извлекаем из этого морфологические выводы. Только в вопросах,

касающихся самого человека, мы без всякого дальнейшего исследования принимаем

когда-то давно установленную историческую форму его существования и к этой

предвзятой теме подгоняем подходящие и не подходящие факты. Если факты не

подходят — тем хуже для них. Мы говорим о них с презрением, как, например, про

историю Китая, или даже не удостаиваем их взгляда, как, например, носителей

культуры Майя. Они якобы "ничем не участвовали в построении всемирной

истории", — выражение в высшей степени забавное.

О каждом отдельном организме мы знаем,

что темп, образ и продолжительность его жизни, или каждого отдельного

проявления жизни, является чем-то определенным. Никто не будет ожидать от

тысячелетнего дуба, что именно теперь должно начаться его подлинное развитие.

Никто не ожидает от гусеницы, с каждым днем растущей на его глазах, что этот

рост может продолжиться еще несколько лет. Каждый в этом случае с полной

уверенностью чувствует определенную границу,

и это чувство является не чем иным, как чувством органической формы. Но по

отношению к высшему человечеству в смысле будущего царит безграничный

тривиальной оптимизм. Здесь замолкает голос всякого психологического и

физиологического опыта, и каждый отыскивает в случайном настоящем "возможности"

особенно выдающегося линейнообразного "дальнейшего развития" только

потому, что он их желает. Здесь находят место для безграничных возможностей —

но никогда для естественного конца — и из условий каждого отдельного момента

выводят в высшей степени наивно построенное продолжение.

Но у "человечества" нет никакой

цели, никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у вида бабочек или

орхидей. "Человечество" — пустое слово. Стоит только исключить этот

фантом из круга проблем исторических форм, и на его месте перед нашими глазами

обнаружится неожиданное богатство настоящих форм. Тут необычайное обилие,

глубина и разнообразие жизни, скрытые до сих пор фразой, сухой схемой или

личными "идеалами". Вместо монотонной картины линейнообразной

всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на

подавляющее количество противоречащих ей фактов, я вижу феномен множества

мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к

которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая

из них налагает на свой материал — человечество — свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, собственные

страсти, собственная жизнь, желания и

чувствования и, наконец, собственная

смерть. Вот краски, свет, движение, каких не открывал еще ни один умственный

глаз. Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги,

страны, как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветки и листья, но нет

стареющего человечества. У каждой культуры есть свои собственные возможности,

выражения, возникающие, зреющие, вянущие и никогда вновь не повторяющиеся. Есть

многочисленные, в самой своей сути друг от друга отличные, пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограниченной жизненной

длительностью, каждая замкнутая в себе, подобно тому как у каждого вида

растений есть свои собственные цветы и плоды, свой собственный тип роста и

смерти. Культуры эти, живые существа высшего порядка, вырастают со своей

возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле. Подобно растениям и животным,

они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мировой природе Ньютона. Во

всемирной истории я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного

становления и умирания органических форм. А присяжный историк видит в ней подобие

какого-то ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой.

В конце концов влияние комбинации

"Древний мир — Средние века — Новое время" в настоящее время изжито.

Какой бы безнадежно узкой и плоской она нам ни представлялась, все же она была

единственным имевшимся у нас обобщением, не совсем чуждым философии, и ей

обязана некоторыми намеками на философское содержание та литературная обработка

материала, которую мы называем всемирной историей; однако крайний предел

столетий, которое можно связать при помощи этой схемы, давно уже перейден. При

быстром накоплении исторического материала, в особенности лежащего за пределами

установившегося распорядка, вся традиционная картина превращается в необозримый

хаос. Всякий не совсем слепой историк знает и чувствует это и, только из-за

боязни окончательно потонуть, держится за единственную ему известную схему.

* * *

Всем этим произвольным, узким,

привнесенным извне, продиктованным личными интересами, насильственно навязанным

истории формам я противополагаю действительный, "Коперников", образ

мировых событий, таящийся в них и открывающийся только непредубежденному

взгляду.

* * *

Раз мы достигли такой высоты созерцания,

плоды сами собой падают в руки. С этой одной

мыслью связаны и ею свободно разрешаются все отдельные проблемы из области

исследования религий, истории искусства, теории познания, этики, политики,

политической экономии, которые в течение десятилетий страстно волновали

современные умы, не достигая, однако, конечного результата.

Эта мысль принадлежит к числу тех,

которые, будучи раз выражены с полной ясностью, не встречают больше возражений.

Она представляет собой одну из внутренних необходимостей культуры и

мироощущения Западной Европы. Она способна в корне изменить воззрение на жизнь

тех людей, которые ее вполне поняли, т.е. ее себе усвоили. Возможность отныне

проследить в его основных чертах в будущем то всемирное историческое развитие,

в котором мы участвуем и которое мы до сего времени научились созерцать в

прошлом, как некое органическое целое, означает собой значительное углубление

присущей и необходимой нам картины мира. О подобном до сих пор мог мечтать

только физик при своих вычислениях. Повторяю еще раз, это означает

распространение также и на область истории замены Птолемеева аспекта

Коперниковым, т.е. неизмеримое расширение жизненного горизонта.

До сего времени каждый был волен ожидать

от будущего, что ему вздумается. Где нет фактов, там правит чувство. Впредь

обязанностью каждого будет узнать относительно будущего, что может произойти и, следовательно, произойдет с неуклонной необходимостью

судьбы вне всякой зависимости от наших личных идеалов или идеалов нашего

времени. Пользуясь опасным словом "свобода", мы отныне уже не

свободны осуществить то или иное, но только — или необходимое, или ничто.

Воспринимать это как "благо" — таков, в сущности, признак реалистов.

Сожалеть и порицать не значит его изменять. Рождение связано со смертью, юность

со старостью, жизнь вообще со своим обликом и определенными границами

длительности. Современность есть фаза цивилизации, а не культуры. В связи с

этим отпадает целый ряд жизненных содержаний, как невозможных. Можно сожалеть

об этом и облачить сожаление в одеяние пессимистической философии и лирики — в

будущем так и будут делать, — но изменить это невозможно. Отныне нельзя будет

усматривать с полной самоуверенностью, нисколько не считаясь с достаточно

красноречивыми возражениями исторического опыта, в сегодняшнем и завтрашнем

рождение или расцвет того, что нам желательно.

Я предвижу возражение, что такое

воззрение на мир, приводящее в ясность общее направление будущего развития и

обрезающее крылья широким надеждам, оказалось бы враждебным жизни и для многих

роковым, раз оно будет чем-то большим, чем просто теория, раз оно станет

практическим мировоззрением групп лиц, от которых действительно зависит уклад

будущего.

Я не разделяю этого мнения. Мы люди

цивилизации, а не готики или рококо; нам приходится иметь дело с суровыми и

холодными фактами поздней эпохи,

параллели которой можно найти не в Перикловых Афинах, а в цезарском Риме. О

великой живописи и музыке среди западноевропейских условий не может быть больше

речи. Архитектонические способности западноевропейского человека исчерпаны вот

уже столетие тому назад. Ему остаются только возможности распространения. Но я

не вижу ущерба от того, если сильное и окрыленное неограниченными надеждами

поколение вовремя узнает, что часть этих надежд потерпит крушение. Пусть это

будут самые дорогие надежды; кто действительно чего-нибудь стоит, тот

перенесет. Действительно, для отдельных лиц может оказаться трагическим, если в

решительные годы их охватит уверенность, что в области архитектуры, драмы и

живописи для них невозможны никакие завоевания. Таким предстоит погибнуть. До

сих пор все были уверены, что в этой области не может быть никаких ограничений;

думали, что каждое время имеет свои задачи в любой области; их отыскивали, раз

уж это было нужно, порой с насилием и дурной совестью, и только после смерти

узнавалось, имела ли эта вера основание и была ли работа жизни необходимой или излишней. Но всякий, кто

не только романтик, откажется от такого сомнительного утешения. Не такова

гордость, отличавшая римлян. Какой толк в людях, которые предпочитают, чтобы им

перед истощенным рудником говорили: "здесь завтра откроется новая

жила" — как это делает теперешнее искусство, создающее сплошь ненастоящие

стили, вместо того чтобы указать путь к ближайшей и еще не открытой богатой

залежи глины? — Я считаю это ученье благодеянием для будущего поколения, так

как оно покажет ему, что возможно и, следовательно, нужно, и что не принадлежит

к внутренним возможностям эпохи. До сих пор несметное количество ума и сил было

растрачено по ложным дорогам. Западноевропейский человек, хотя и мыслит и

чувствует в высшей степени исторически, в известные годы жизни не сознает

своего настоящего призвания. Он нащупывает, ищет и сбивается с дороги, если

внешние обстоятельства ему не благоприятствуют. Теперь наконец работа целых

столетий позволила ему обозреть свою жизнь в связи с общей культурой и

проверить, что он может и что он должен делать. Если, под влиянием этой книги,

люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело

вместо живописи, за политику вместо теории познания, они поступят так, как я

того желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать.

* * *

Я люблю глубину и изящество

математических и физических теорий, по сравнению с которыми занятие эстетика и

физиолога кажется кропательством. За поразительно ясные, высоко

интеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, машины

для изготовления предметов, требующих точности, за тонкость и элегантность иных

химических и оптических приемов я отдам всю стильную чепуху современной

художественной промышленности, с живописью и архитектурой в придачу. Я

предпочитаю римский акведук всем римским храмам и статуям. Я люблю Колизей и

гигантские своды Палатина за то, что еще и теперь своими коричневыми массами

кирпичных построек они являют нашим глазам настоящий Рим, величавый

практический смысл его инженеров. Если бы до нашего времени сохранилась пустая

и кичливая мраморная пышность цезарей с ее рядами статуй, фризами и

перегруженными архитравами, я относился бы к ней совершенно равнодушно. Бросим

взгляд на реконструкцию императорских форумов. Мы увидим полную параллель

современных выставок, назойливых, громоздких, пустых, совершенно чуждое греку

Периклова времени и людям времени рококо хвастанье материалом и размерами;

полная аналогия этому наблюдается в развалинах Луксора и Карнака времен Рамзеса

II, около

Век чисто экспансивной деятельности,

лишенный высшей художественной и метафизической продуктивности — скажем короче

— век иррелигиозности, что вполне покрывается понятием об укладе жизни мирового

города, — есть эпоха упадка. Несомненно. Но не мы выбрали это время. Мы не властны изменить того положения, что

родились людьми начинающейся зимы полной цивилизации, а не на солнечных высотах

зрелой культуры времени Фидия или Моцарта. Все сводится к тому, чтобы уяснить

себе это положение, эту судьбу, и понять, что, как бы мы ни обманывали себя

относительно действительного состояния вещей, мы не можем перешагнуть через

него. Кто не сознает этого, не имеет места среди своего поколения. Он останется

глупцом, шарлатаном или педантом.

Прежде чем приступить в наши дни к

какой-либо проблеме, следует спросить себя — ответ на это настоящим избранным

подскажет инстинкт, — что доступно человеку в наше время и от чего он должен

отказаться? Число метафизических задач, разрешение которых доступно известной

эпохе мышления, очень ограниченно. Целый мир уже отделяет время Ницше, когда

еще витало последнее дыхание романтики, от современности, окончательно порвавшей со всякой

романтикой.

* * *

Приложенные таблицы дают краткий обзор

того, что является результатами исследований. Вместе с тем они дадут

представление о плодотворности и области применения нового метода.